El siguiente texto es tan solo un extracto de uno de los valiosos libros sobre las visiones de Ana Catalina Emmerick, La Amarga Pasión de Cristo y se han eliminado algunos detalles que son importantísimos, como la descripción del ambiente y otros detalles para mostrar sólo las descripciones del sufrimiento de Jesús. Al final de este artículo se puede encontrar el link para leer el libro completo de forma gratuita o adquirirlo en papel.

IMPORTANTE: La crudeza del relato no es apta para menores de 14 años.

Flagelación de Jesús

Pilato mandó azotar a Jesús, a la manera de los romanos. Entonces los alguaciles, pegando y empujando a Jesús con palos, le condujeron a la plaza, en medio del tumulto y de la saña popular. Al Norte del palacio de Pilatos, a poca distancia del cuerpo de guardia, había una columna destinada a que los reos sufriesen, a ella atados, la pena de azotes.

Los verdugos, provistos de látigos, varas y cuerdas, los pusieron al pie de la misma. Dieron de puñadas al Señor, le arrastraron con las cuerdas, a pesar de que se dejaba conducir sin resistencia, y lo ataron brutalmente a la piedra. Jesús temblaba y se estremecía delante de la columna. Se despojó Él mismo de sus vestidos con las manos hinchadas y ensangrentadas.

Mientras le pegaban, oró del modo más tierno, y volvió un instante la cabeza hacia su Madre, que estaba partida de dolor en la esquina de una de las alas de la plaza, y que cayó sin conocimiento en brazos de las santas mujeres que la rodeaban. Jesús abrazó la columna; los verdugos le ataron las manos, levantadas en alto, a un anillo de hierro que estaba arriba, y estiraron tanto sus brazos, que sus pies, atados fuertemente a lo bajo de la columna, tocaban apenas al suelo.

El Santo de los Santos fue así extendido con violencia sobre la columna de los malhechores; y dos de aquellos furiosos comenzaron a flagelar su cuerpo sagrado, desde la cabeza hasta los pies.

El Salvador, el Hijo de Dios, verdadero Dios, y verdadero hombre, temblaba y se retorcía. Sus gemidos dulces y claros se oían como una oración en medio del ruido de los azotes. De cuando en cuando los gritos del pueblo y de los fariseos zumban como estruendosa tempestad, y cubren sus quejidos lastimeros con que alternan piísimas bendiciones.

El cuerpo del Salvador estaba cubierto de manchas negras, lívidas y coloradas, y su sangre corría por el suelo. Por todas partes se oían las injurias y las burlas. Los golpes rasgaron todo el cuerpo de Jesús; la sangre saltó a distancia, y ellos tenían los brazos manchados. Jesús gemía, oraba y se estremecía.

Otros nuevos verdugos pegaron a Jesús con correas, que tenían en las puntas garfios de hierro, con los cuales le arrancaban la carne a tiras. ¡Ah! ¡Cómo describir este tremendo y doloroso espectáculo! Sin embargo, su rabia no estaba todavía satisfecha; desataron a Jesús, y atáronle de nuevo de espaldas a la columna. No pudiendo sostenerse, le pasaron cuerdas sobre el pecho, debajo de los brazos y por bajo de las rodillas, anudándole las manos detrás de aquel potro de martirio. Entonces cayeron sobre Él. Uno de ellos le pegaba en el rostro con saña indecible, con una vara nueva. El cuerpo del Salvador era todo una llaga. Miraba a sus verdugos con los ojos llenos de sangre, y parecía que les pedía misericordia; pero redoblaban su ira, y los gemidos de Jesús eran cada vez más débiles.

La horrible flagelación había durado tres cuartos de hora. Jesús cayó casi sin sentido al pie de la columna, sobre un charco de sangre. Vi muchas veces ángeles llorando alrededor de Jesús, y oí su oración por nuestros pecados, que subía constantemente hacia su Padre, en medio de los golpes que daban sobre Él. Cuando estaba tendido al pie de la columna, vi a un ángel presentarle una cosa luminosa que le dio fuerzas. Los soldados volvieron, y le pegaron patadas y palos, diciéndole que se levantara.

Habiéndole puesto en pie, no le dieron tiempo para cubrir sus carnes; echaron sus ropas sobre los hombros, y con ellas limpióse la sangre que le inundaba el rostro.

Después lo condujeron al patio interior del cuerpo de guardia.

María durante la flagelación de Jesús

Vi a la Virgen Santísima en éxtasis continuo mientras la flagelación de nuestro divino Redentor. Ella vio y sufrió con amor y dolor indecibles todo lo que sufría su Hijo. Muchas veces salían de su boca leves quejidos, y sus ojos estaban bañados en lágrimas. Cúbrela un velo y vésela tendida en los brazos de María de Helí, su hermana mayor, que era ya vieja, y se parecía mucho a Ana, su madre. María de Cleofás, hija de María de Helí, estaba también con Ella.

Habiendo vuelto en sí, María vio a su Hijo, todo despedazado, conducido por los soldados; Jesús se limpió los ojos, llenos de sangre, para mirar a su Madre. Ella extendió las manos hacia Él, y siguió con los suyos las huellas ensangrentadas de sus pies. Habiéndose apartado el pueblo, María y Magdalena se aproximaron al sitio en donde Jesús fuera azotado; escondidas por las otras santas mujeres y otras personas bien intencionadas que las cercan, se bajan al suelo, junto a la columna, y limpian por todas partes la sangre sagrada de Jesús.

Coronación de espinas

La Virgen y sus amigos se retiraron de la plaza, después de haber recogido la sangre de Jesús. La coronación de espinas se hizo en el patio interior del cuerpo de guardia había allí cincuenta miserables, criados, carceleros, alguaciles, esclavos y otras gentes de igual jaez.

En medio del patio había un trozo de una columna; pusieron sobre él un banquillo muy bajo, y lo llenaron de piedras agudas. Le quitaron a Jesús los vestidos del cuerpo, cubierto de llagas, y le pusieron una capa vieja colorada de un soldado, que no le llegaba a las rodillas. Lo arrastraron al asiento que le habían preparado, y lo sentaron brutalmente. Entonces le pusieron la corona de espinas alrededor de la cabeza, y la ataron fuertemente por detrás.

Estaba hecha de tres varas de espino bien trenzadas, y la mayor parte de las puntas estaban vueltas a propósito hacia dentro. Habiéndosela atado, le pusieron una caña en la mano; todo esto lo hicieron con una gravedad irrisoria, como si realmente lo coronasen rey. Le quitaron la caña de las manos, y le pegaron con tanta violencia en la corona de espinas, que los ojos del Salvador estaban inundados de sangre. Se arrodillaron delante de Él, le hicieron burla, le escupieron a la cara, y le abofetearon, gritándole: «¡Salve Rey de los Judíos!» Después lo tiraron con su asiento, y lo volvieron a levantar con violencia.

No podría repetir todos los ultrajes que imaginaban estos hombres. Jesús sufría una sed horrible; sus heridas le habían dado calentura, y tenía frío; su carne estaba rasgada hasta los huesos, su lengua estaba contraída, y la sangre sagrada que corría de su cabeza refrescaba su boca ardiente y entreabierta. Jesús fue así maltratado por espacio de media hora en medio de la risa, de los gritos y de los aplausos de los soldados formados alrededor del Pretorio.

Estaba desconocido a causa de la sangre que le cubría los ojos, la boca y la barba. Su cuerpo era una llaga; andaba encorvado y temblando. Era un espectáculo terrible y lastimoso la aparición del Hijo de Dios, ensangrentado, con la corona de espinas, bajando sus ojos ante el pueblo,

Jesús condenado a muerte de cruz

La Virgen Santísima, que se había retirado después de la flagelación, se introdujo de nuevo en medio de la multitud para oír la sentencia de muerte de su Hijo y de su Dios. Jesús estaba de pie en medio de los alguaciles, al pie de los escalones del tribunal. Pilatos pronunció su sentencia sobre el Salvador con el desenfado de un cobarde. Me irrité de tanta bajeza y de tanta doblez. Dijo: «Condeno a Jesús de Nazaret, Rey de los judíos, a ser crucificado»; y mandó traer la cruz.

A estas palabras, la Madre de Jesús cayó sin conocimiento; ahora no había duda; la muerte de su querido Hijo era cierta, la muerte más cruel e ignominiosa.

Habiendo sido pronunciada la sentencia, Jesús fue entregado a los alguaciles como una presa. Los hombres perversos que rodeaban a Jesús le desataron las manos para poderlo vestir; arrancaron de su cuerpo, lleno de llagas, la capa de lana colorada que le habían puesto por irrisión, y le echaron su escapulario sobre las espaldas. Como la corona de espinas era muy ancha e impedía que se le pusiese la túnica oscura, inconsútil, que le había hecho su Madre, se la arrancaron de la cabeza, y todas sus heridas echaron sangre de nuevo con indecibles dolores. Le pusieron también su vestidura de lana blanca, su cinturón y su manto; después le volvieron a atar en medio del cuerpo la correa de puntas de hierro, de la cual salían los cordeles con los que tiraban de Él; todo esto lo hicieron con su brutalidad y su crueldad habituales

Jesús lleva su cruz

Los alguaciles condujeron al Salvador en medio de la plaza, adonde vinieron esclavos a echar la cruz a sus pies. Jesús se arrodilló cerca de ella, la abrazó y la besó tres veces, dirigiendo a su Padre acciones de gracias por la redención del género humano. Como los sacerdotes paganos abrazaban un nuevo altar, así el Señor abrazaba su cruz. Los soldados levantaron a Jesús sobre sus rodillas, y tuvo que cargar con mucha pena con este peso sobre su hombro derecho. Vi ángeles invisibles ayudarle, pues si no, no hubiera podido levantarla.

Venía nuestro Señor, desnudos los pies y ensangrentados, abrumado bajo el peso de la cruz, temblando, lleno de llagas y de heridas, sin haber comido, ni bebido, ni dormido desde la cena de la víspera, debilitado por la pérdida de sangre, devorado por la fiebre, la sed y dolores infinitos: con la mano derecha sostenía la cruz sobre su hombro derecho; su mano izquierda, cansada, hacía de cuando en cuando esfuerzos para levantar el largo vestido, con que tropezaban sus pies heridos.

Cuatro soldados tenían a cierta distancia las puntas de los cordeles atadas a la cintura: los de delante le tiraban; los dos que seguían le empujaban, de suerte que no podía afirmar el paso. Sus manos estaban heridas por los cordeles que las habían tenido atadas; su cara estaba ensangrentada e hinchada; la barba y sus cabellos manchados de sangre; el peso de la cruz y las cadenas apretaban contra su cuerpo el vestido de lana, que se pegaba a sus llagas y las abría. A su alrededor no había más que irrisión y crueldad; mas su boca rezaba y sus ojos perdonaban.

La calle por donde pasaba Jesús era muy estrecha y muy sucia; tuvo mucho que sufrir: los soldados estaban a su lado; el pueblo lo injuriaba desde las ventanas; los esclavos le tiraban lodo e inmundicias, y hasta los niños recogían piedras en sus vestidos y se las tiraban o se las echaban ante su paso.

Primera caída de Jesús debajo de la cruz

(Jesús) ya no podía andar: como los soldados tiraban de Él y lo empujaban sin misericordia, se cayó a lo largo contra esa piedra, y la cruz cayó a su lado. Los verdugos se pararon, llenándole de imprecaciones y pegándole; la escolta se paró un momento en desorden. En vano Jesús tendía la mano para que le ayudasen, diciendo: «¡Ah, presto se acabará!», y rogó por sus verdugos; mas los fariseos gritaron: «¡Levantadlo, si no morirá en nuestras manos!» A los dos lados del camino había mujeres llorando y niños asustados.

Sostenido por un socorro sobrenatural, Jesús levantó la cabeza, y aquellos hombres atroces, en lugar de aliviar sus tormentos, le pusieron la corona de espinas. Habiéndole levantado, le cargaron la cruz sobre los hombros, y tuvo que ladear la cabeza, con dolores infinitos, para poder colocar sobre el hombro el peso con que estaba cargado.

Segunda caída de Jesús debajo de la cruz

La dolorosa Madre de Jesús había salido de la plaza después de pronunciada la sentencia iracunda, acompañada de Juan y de algunas mujeres, (pero) no pudo resistir al deseo de ver todavía a su divino Hijo, y pidió a Juan que la condujese a uno de los sitios por donde Jesús había de pasar. La Madre de Dios estaba pálida y con los ojos llenos de lagrimas, y cubierta enteramente con un manto pardo azulado.

María oró, y dijo a Juan: «¿Debo ver este espectáculo? ¿Debo huir? ¿Cómo podré yo soportarlo?» Al fin salieron a la puerta: María se paró y miró; la escolta estaba a ochenta pasos; no había gente delante, sino por los lados y atrás. Cuando los que llevaban los instrumentos del suplicio se acercaron con aire insolente y triunfante, la Madre de Jesús se puso a temblar y a gemir, juntando las manos, y uno de aquellos hombres preguntó: «¿Quién es esa Mujer que se lamenta?», y otro respondió: «Es la Madre del Galileo».

Cuando los miserables oyeron tales palabras, llenaron de injurias a esta dolorosa Madre, la señalaban con el dedo, y uno de ellos tomó en sus manos los clavos con que debían clavar a Jesús en la cruz, y se los presentó a la Virgen burlándose. María miró a Jesús, y se agarró a la puerta para no caerse, pálida como un cadáver, con los labios lívidos. Los fariseos pasaron a caballo; después el niño que llevaba la inscripción; detrás su Santísimo Hijo Jesús, temblando, doblado bajo la pesada carga de la cruz, inclinando sobre el hombro su cabeza coronada de espinas. Echaba sobre su Madre una mirada de compasión, y, habiendo tropezado, cayó por segunda vez sobre sus rodillas y sobre sus manos.

María, en medio de la violencia del dolor, no vio ni soldados ni verdugos; no vio más que a su querido Hijo; se precipitó desde la puerta de la casa en medio de los soldados que maltrataban a Jesús, cayó de rodillas a su lado, y se abrazó a Él. Yo oí estas palabras: «¡Hijo mío!», «¡Madre mía!»; pero no sé si realmente fueron pronunciadas, o sólo en el pensamiento.

Los alguaciles la injuriaban; uno de ellos le dijo: «Mujer, ¿qué vienes a hacer aquí? Si lo hubieras educado mejor, no estaría en nuestras manos».

Juan y las santas mujeres la rodearon, y cayó como muerta sobre sus rodillas, encima de la piedra angular de la puerta, donde sus manos se imprimieron.

Los brazos de la cruz se habían desatado; uno de ellos había resbalado, y se había enredado en las cuerdas; éste fue el que Jesús abrazó; de suerte que por detrás todo el peso del madero arrastraba más por el suelo. Yo vi acá y allá, en medio de la multitud que seguía la escolta profiriendo maldiciones e injurias, algunas mujeres cubiertas con sus velos y derramando lagrimas.

Simón Cirineo. Tercera caída de Jesús

Llegaron a la puerta de una muralla vieja interior de la ciudad. Delante de ella hay una plaza, de donde parten tres calles. En esa plaza, Jesús, al pasar sobre una piedra gruesa, tropezó y cayó; la cruz quedó a su lado, y no se pudo levantar.

Vieron a poca distancia un pagano, llamado Simón Cirineo, le tomaron y le mandaron que ayudara al Galileo a llevar su cruz. Primero rehusó, pero tuvo que ceder a la fuerza. Mas Jesús lloraba, y le miraba con ternura. Él seguía a Jesús, que se sentía aliviado de su carga. Se pusieron otra vez en marcha.

Cuarta y quinta caídas de Jesús

Los alguaciles empujaron a Jesús en medio de un lodazal. Simón Cirineo quiso pasar al lado, y habiendo ladeado la cruz, Jesús cayó por la cuarta vez en el lodo. Entonces, en medio de sus lamentos, dijo con voz inteligible; «¡Ah Jerusalén, cuánto te he amado! ¡He querido juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y tú me echas tan cruelmente fuera de tus puertas!» Al oír estas palabras, los fariseos le insultaron de nuevo, le pegaron y le arrastraron para sacarle del lodo. Simón Cirineo se indignó tanto de ver esa crueldad, que exclamó: «Si no ceséis en vuestras infamias, dejo la cruz, aunque me matéis también».

Jesús se desfalleció, pero no cayó al suelo, porque Simón dejó la cruz en tierra, se acercó a Él y le sostuvo. Esta es la quinta caída de Jesús debajo de la cruz.

Jesús sobre el Gólgota. Sexta y séptima caídas de Jesús

Jesús, doblado bajo su carga y bajo los golpes de los verdugos, subió con mucho trabajo el rudo camino que dirigía al Norte, entre las murallas de la ciudad y el monte Calvario. En el sitio en donde el camino tuerce al Mediodía, se cayó por la sexta vez, y esta caída fue muy dolorosa. Le empujaron y pegaron más brutalmente que nunca, y llegó a la roca del Calvario, donde cayó por la séptima vez. Simón Pirineo, maltratado también cansado, estaba lleno de indignación y de piedad: hubiera querido aliviar todavía a Jesús, pero los alguaciles le echaron, llenándole de injurias.

Eran las doce menos cuarto cuando el Señor dio la última caída y echaron a Simón. Los alguaciles tiraron de Jesús para levantarlo, desataron los pedazos de la cruz, y los pusieron en el suelo. ¡Qué doloroso espectáculo presentaba el Salvador, de pie, en el sitio de su suplicio, tan triste, tan pálido, tan despedazado, tan ensangrentado! Los alguaciles lo tiraron al suelo, insultándolo: «Rey de los judíos, le decían, vamos a alzar tu trono». Pero Él mismo se acostó sobre la cruz, y lo extendieron para tomar medidas de sus miembros; después lo condujeron a sesenta pasos al Norte, a una especie de cavidad abierta en la roca, que parecía una cisterna: lo empujaron tan brutalmente, que se hubiera roto las rodillas contra la piedra, si los ángeles no lo hubiesen socorrido. Le oí gemir de un modo que partía el corazón.

Clavaron los dos brazos y el pedazo de madera para sostener los pies; abrieron agujeros para los clavos y para la inscripción; hicieron muescas para la corona y para los rincones del Señor, a fin de que todo su cuerpo fuese sostenido y no colgado, y que el peso no pendiera de las manos, que se hubieran podido arrancar de los clavos.

Jesús desnudo y clavado en la cruz

Le dieron golpes y lo llenaron de ultrajes en estos últimos pasos que le quedaban por andar, y lo arrastraron sobre la eminencia. El aspecto de todo esto era tanto más espantoso para mí, cuanto que veía figuras horrorosas de demonios que parecían ayudar a estos hombres crueles.

Veía con frecuencia sobre Jesús figuras de ángeles llorando. También veía ángeles compasivos y consoladores sobre la Virgen y sobre todos los amigos de Jesús.

Los alguaciles quitaron a Nuestro Señor su capa, el cinturón con el cual le habían arrastrado, y su propio cinturón. Le quitaron después su vestido exterior de lana blanca, y como no podían sacarle la túnica inconsútil que su Madre le había hecho, a causa de la corona de espinas, arrancaron con violencia esta corona de la cabeza, abriendo todas sus heridas. No le quedaba más que su escapulario corto de lana, y un lienzo alrededor de los riñones. El escapulario se había pegado a sus llagas, y sufrió dolores indecibles cuando se lo arrancaron del pecho. El Hijo del hombre estaba temblando, cubierto de llagas, echando sangre, o cerradas. Sus hombros y sus espaldas estaban despedazados hasta los huesos. Le hicieron sentar sobre una piedra, le pusieron la corona sobre la cabeza, y le presentaron un vaso con hiel y vinagre; mas Jesús volvió la cabeza sin decir palabra.

En seguida lo extendieron sobre la cruz, y habiendo estirado su brazo derecho sobre el aspa derecha de la cruz, lo ataron fuertemente; uno de ellos puso la rodilla sobre su pecho sagrado, otro le abrió la mano, y el tercero apoyó sobre la carne un clavo grueso y largo, y lo clavó con un martillo de hierro. Un gemido dulce y claro salió del pecho de Jesús: su sangre saltó sobre los brazos de sus verdugos.

Después de haber clavado la mano derecha del Salvador, los verdugos vieron que la mano izquierda no llegaba al agujero que habían abierto: entonces ataron una cuerda a su brazo izquierdo, y tiraron de él con toda su fuerza, hasta que la mano llegó al agujero. Esta dislocación violenta de sus brazos lo atormentó horriblemente: su pecho se levantaba y sus rodillas se separaban:

Se arrodillaron de nuevo sobre su cuerpo, le ataron el brazo, y hundieron el segundo clavo en la mano izquierda: se oían los quejidos del Señor en medio de los martillazos. La Virgen Santísima sentía todos los dolores de su Hijo: estaba pálida como un cadáver, y hondos gemidos se exhalaban de su pecho. Los fariseos la llenaban de insultos y de burlas. Magdalena estaba como loca: se despedazaba la cara; sus ojos y sus carrillos vertían sangre.

Habían clavado a la cruz un pedazo de madera para sostener los pies de Jesús, a fin de que todo el peso del cuerpo no pendiera de las manos, y para que los huesos de los pies no se rompieran cuando los clavaran. Habían hecho ya un agujero para el clavo que debía de clavar los pies, y una excavación para los talones. Todo el cuerpo de Jesús se había subido a lo alto de la cruz por la violenta tensión de los brazos, y sus rodillas se habían separado.

Los verdugos las extendieron y las ataron con cuerdas, pero los pies no llegaban al pedazo de madera puesto para sostenerlos. Entonces, llenos de furia, los unos querían hacer nuevos agujeros para los clavos de las manos, pues era difícil poner el pedazo de madera más arriba; otros vomitaban imprecaciones contra Jesús: «No quiere estirarse, decían; pero vamos a ayudarle». Entonces ataron cuerdas a su pierna derecha, y lo tendieron violentamente, hasta que el pie llego al pedazo de madera. Fué una dislocación tan horrible, que se oyó crujir el pecho de Jesús, que exclamo diciendo: «¡Oh Dios mio! ¡Oh Dios mio!» Habían atado su pecho y sus brazos para no arrancar las manos de los clavos. Fue un horrible padecimiento. Ataron después el pie izquierdo sobre el derecho, y lo horadaron primero con una especie de taladro, porque no estaban bien puestos para poderse clavar juntos.

Tomaron un clavo más largo que los de las manos, y lo clavaron, atravesando los pies y el pedazo de madera hasta el árbol de la cruz.

Esta operación fue mas dolorosa que todo lo demás, a causa de la dislocación del cuerpo. Conté hasta treinta martillazos. Los gemidos que los dolores arrancaban a Jesús se mezclaban a una continua oración, llena de pasajes de los salmos y de los profetas, cuyas predicciones estaba cumpliendo; no había cesado de orar así en el camino de la cruz, y lo hizo hasta su muerte.

Exaltación de la cruz

Los verdugos, habiendo crucificado a nuestro Señor, ataron cuerdas a la parte superior de la cruz, pasándolas alrededor de un madero transversal fijado del lado opuesto, y con ellas alzaron la cruz, mientras otros la sostenían y otros empujaban el pie hasta el hoyo, en donde se hundió con todo su peso y con un estremecimiento espantoso; Jesús dio un grito doloroso, sus heridas se abrieron, su sangre corrió abundantemente, y sus huesos dislocados chocaban unos con otros.

Jesús crucificado y los dos ladrones

El golpe terrible de la cruz que se hundía en la tierra agitó violentamente la cabeza de Jesús, coronada de espinas, e hizo saltar una gran abundancia de sangre, así como de sus pies y manos. Los verdugos aplicaron escaleras a la cruz, y cortaron las cuerdas con que habían atado al Salvador. La sangre, cuya circulación había sido interceptada por la posición horizontal y la compresión de los cordeles, corrió con ímpetu de las heridas, y fue tal el padecimiento, que inclino la cabeza sobre el pecho y se quedó como muerto siete minutos.

Su rostro, con la terrible corona y la sangre que llenaba sus ojos; su boca entreabierta, los cabellos y su barba caídos sobre el pecho; su cuerpo estaba todo desgarrado; los hombros, los codos, los puños tendidos hasta ser dislocados; la sangre de sus manos corría por los brazos; su pecho hinchado formaba por debajo una cavidad profunda. Sus piernas estaban dislocadas como los brazos; sus miembros, sus músculos, la piel sufrían tensión tan violenta, que se podían contar los huesos; su cuerpo estaba todo cubierto de heridas y llagas, de manchas negras, lívidas y amarillas; su sangre, de colorada, se volvió pálida y como agua, y su cuerpo sagrado cada vez mas blanco.

Primera palabra de Jesús en la cruz

Jesús levantó un poco la cabeza, y dijo: «¡Padre mío, perdonadlos, pues no saben lo que hacen!» María oyó la voz de su Hijo, nada pudo contenerla: se precipitó hacia la cruz con Juan, Salomé y María Cleofás. Todo lo que acabo de contar sucedió entre las doce y las doce y media.

Eclipse del sol. Segunda y tercera palabras de Jesús

Dimas (el buen ladrón) levantó la cabeza hacia Jesús, y con humilde esperanza, le dijo: «¡Señor, acuérdate de mi cuando estés en tu reino!» Jesús le respondió: «En verdad te lo digo; hoy estarás conmigo en el Paraíso».

La Madre de Jesús, Magdalena, María de Cleofás y Juan, estaban cerca de la cruz del Salvador, mirándolo. María pedía interiormente que Jesús la dejara morir con Él. El Salvador la miró con ternura inefable, y volviendo los ojos hacia Juan, dijo a María: «Mujer, éste es tu hijo». Después dijo a Juan: «Esta es tu Madre». Juan beso respetuosamente el pie de la Cruz del Redentor moribundo, y a la Madre de Jesús, que era ya la suya. La Virgen Santísima se sintió tan acabada de dolor al oír estas últimas disposiciones de su Hijo, que cayó sin conocimiento en los brazos de las santas mujeres, que la llevaron a cierta distancia.

Cuarta palabra de Jesús

El Salvador estaba absorto en el sentimiento de su profundo abandono; volviéndose a su Padre celestial, le pedía con amor por sus enemigos. Oraba como en toda su Pasión, repitiendo pasajes de los Salmos que se cumplían en Él. Vi ángeles a su alrededor. Cuando la oscuridad se aumentó, y la inquietud, agitando las conciencias, extendió sobre el pueblo un profundo silencio, vi a Jesús solo y sin consuelo. Sufría todo lo que sufre un hombre afligido, lleno de angustias, abandonado de todo amparo divino y humano. Este dolor, no se puede expresar.

Jesús ofreció por nosotros su miseria, su pobreza, sus padecimientos y soledad. Desamparado, pobre y desnudo, se ofreció Él mismo, como hace el amor: convirtió su abandono en un rico tesoro, pues se ofreció Él y su vida, sus trabajos, su amor, sus padecimientos y el doloroso sentimiento de nuestra ingratitud. Hizo su testamento delante de Dios, y dio todos sus méritos a la Iglesia y a los pecadores. No olvidó a nadie: habló de todos en su abandono; pidió también por los heréticos que dicen que, como Dios, no ha sentido los dolores de su Pasión, y que no sufrió lo que hubiera padecido un hombre en el mismo caso.

A las tres, Jesús grito en alta voz: «¡ Eli, Eli, lamma sabacthani!» Lo que significa: «¡Dios mio! ¡Dios mío! ¿Por qué me has abandonado?» El grito de Nuestro Señor interrumpió el profundo silencio que reinaba alrededor de la cruz: los fariseos se volvieron hacia Él, y uno de ellos dijo: «Llama a Elías». Otro dijo: «Veremos si Elías viene a socorrerlo». Cuando María oyó la voz de su Hijo, nada pudo detenerla. Vino al pie de la cruz con Juan, María, hija de Cleofás, Magdalena y Salomé.

Quinta, sexta y séptima palabras. Muerte de Jesús

Cuando volvió la claridad, el cuerpo de Jesús estaba lívido y más pálido que antes por la pérdida de la sangre. Dijo también: «Estoy exprimido como el racimo prensado por primera vez: debo dar toda mi sangre hasta que el agua venga; pero no se hará mas vino de ése en este sitio».

Jesús estaba desfallecido; la lengua seca, y dijo: »Tengo sed». Y como sus amigos lo miraban tristemente, agregó: «¿No podríais darme una gota de agua?», dando a entender que durante las tinieblas no se lo hubieran impedido. Juan respondió:»¡Oh, Señor, lo hemos olvidado!» Jesús añadió otras cuyo sentido era éste: «Mis parientes también debían olvidarme, y no darme de beber, a fin de que lo que está escrito se cumpliese».

Este olvido le había sido muy doloroso. Sus amigos entonces ofrecieron dinero a los soldados para darle un poco de agua, y no lo hicieron; pero uno de ellos mojo una esponja en vinagre, y la roció de hiel, la puso en la punta de su lanza, y la presentó a la boca del Señor. No me acuerdo cuales fueron las palabras que pronunció el Señor; sólo recuerdo que dijo: «Cuando mi voz no se oiga más, la boca de los muertos hablará». Entonces algunos gritaron: «Blasfema todavía».

La hora del Señor habla llegado: luchó contra la muerte, y un sudor frío cubrió sus miembros. Juan estaba al pie de la cruz, y limpiaba los pies de Jesús con su sudario, Magdalena, partida de dolor, se apoyaba detrás de la cruz. La Virgen Santísima estaba de pie entre Jesús y el buen ladrón, sostenida por Salomé y María de Cleofás, y veía morir a su Hijo. Entonces Jesús dijo: »Todo está consumado» Después alzo la cabeza, y gritó en alta voz: «Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu». Fue un grito dulce y fuerte, que penetró cielo y la tierra: en seguida inclinó la cabeza, y rindió el espíritu. Yo vi su alma en forma luminosa entrar en la tierra al pie de la cruz. Juan y las santas mujeres cayeron de cara sobre la tierra.

Cuando el Señor murió, la tierra tembló, el peñasco se abrió entre la cruz de Jesús y la del mal ladrón. El último grito de Jesús hizo temblar a todos los que le oyeron, como la tierra que reconoció su Salvador. Sin embargo, el corazón de los que le amaban fue sólo atravesado por el dolor como con una espada.

El oficial inferior Casio, hombre de veinticinco años, muy activo y atropellado, cuya vista endeble y cuyos ojos bizcos excitaban la mofa de sus compañeros, recibió una inspiración súbita. La ferocidad bárbara de los verdugos, las angustias de las santas mujeres, y el ardor grande que excitó en él la divina gracia, le hicieron cumplir una profecía.

Empuño su lanza, y dirigió su caballo hacia la elevación donde estaba la cruz. Se paró entre la cruz del buen ladrón y la de Jesús, y tomando su lanza con ambas manos, la clavó con tanta fuerza en el costado derecho del Señor, que la punta atravesó el corazón, un poco más abajo del pulmón izquierdo. Cuando la retiró, salió de la herida una cantidad de sangre y agua que llenó su cara como un baño de salvación y de gracia. Se apeó, se arrodilló, se dio golpes de pecho, y confesó a Jesús en alta voz.

La Virgen Santísima y sus amigas, cuyos ojos estaban siempre fijos sobre Jesús, vieron con inquietud la acción de este hombre, y se precipitaron hacia la cruz dando gritos. María cayó en los brazos de las santas mujeres, como si la lanza hubiese atravesado su propio corazón, mientras que Casio, de rodillas, alababa a Dios; pues los ojos de su cuerpo y de su alma se habían curado y abierto a la luz. Todos estaban conmovidos profundamente a la vista de la sangre del Salvador.

Quién era Ana Catalina Emmerick

Ana Catalina fue monja y vivió marcada con el signo del dolor, además del de la pobreza y el de lo sobrenatural.

La beata Ana Catalina Emmerick nació en Flamske, una comunidad agraria, actualmente en la diócesis de Münster, en Westfalia, y murió en Dülmen a los 49 años. El 3 de octubre de 2004 fue beatificada por el papa Juan Pablo II.

Desde pequeña tuvo visiones en las que veía principalmente a Jesús cediéndole su cruz. A cierta edad, ingresó en un convento de agustinas. A los 24 años le empezaron a aparecer heridas sangrantes, estigmas que se hacían visibles periódicamente en Navidad y Año Nuevo. La primera de ellas el 29 de diciembre de 1812.

Sus visiones fueron descritas por Clemens Brentano, poeta y novelista del Romanticismo alemán. Ella relataba así las visiones de su infancia:

«Cuando, hacia la edad de cinco o seis años, yo meditaba sobre el primer artículo del Credo de los Apóstoles, ‘Creo en Dios Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra’, todo tipo de imágenes que se remitían a la creación del cielo y de la tierra se presentaban a mi alma. Vi la caída de los ángeles, la Creación de la Tierra y del Paraíso, Adán y Eva, y la Caída del Hombre. Creía simplemente que todos veían esto, como otras cosas que nos rodean. Yo hablaba de esto a mis padres, a mis hermanos y hermanas, a mis compañeros de juego, contaba todo esto ingenuamente, hasta el momento en que me di cuenta de que se burlaban de mí, preguntándome si tenía un libro en el cual todo eso estuviera escrito. Así comencé poco a poco a callar estas cosas, pensando, sin mucha reflexión, que era inoportuno hablar de tales temas; no obstante, no me hice ninguna inquietud particular en cuanto a eso.»

Cuando se efectuó la segunda investigación eclesiástica en 1819, indujeron al famoso poeta Clemens Brentano, a visitarla; para gran asombro de este, ella le dijo que le había sido señalado por inspiración divina como el hombre que escribiría sus revelaciones y permitiría cumplir con la voluntad de Dios, es decir, escribir para el bien de innumerables almas las revelaciones recibidas por ella.

Desde 1819 hasta la muerte de Ana Catalina en 1824, Brentano registró sus visiones, llenando cuarenta volúmenes con detalladas escenas y pasajes del Nuevo Testamento y la vida de la Virgen María. Los detalles fueron recogidos con gran viveza, ya que mantienen el interés del lector como una escena gráfica que sigue una a la otra en rápida sucesión, como si fuese visible para el ojo humano. Brentano tomó brevemente por escrito los puntos principales, y como ella hablaba el dialecto de Westfalia, inmediatamente el poeta reescribía en alemán estándar. Luego le leía en voz alta y ella le hacía cambios hasta que le daba su completa aprobación.

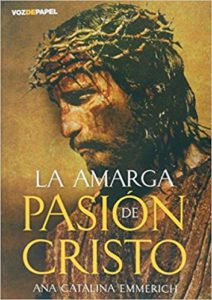

La Amarga Pasión de Cristo – Libro

Al igual que la mayoría de los cristianos de su tiempo, Ana Catalina no había leído la Biblia, pero estaba convencida de que lo que veía estaba en la Biblia. Ella no daba a sus visiones el mismo valor que a la enseñanza de la Iglesia, y desde niña contemplaba sus visiones como quien ojeara un libro de estampas; una vez que Ana Catalina se quejó de sus visiones, su ángel la reprendió: «Tú no sabes a quiénes llegarán ni el bien que harán estas visiones».

Las visiones de este libro son revelaciones privadas que nadie está obligado a creer. No son dogma de fe y no añaden nada al depósito de la fe que custodia la Iglesia. Pero son una conmovedora ayuda para acercarnos a contemplar la Pasión de Cristo, esclarecen poderosamente nuestra comprensión de los hechos, y nos ponen cara a cara con nuestras responsabilidades y contradicciones. Las visiones de la beata Ana Catalina no son el credo ni los evangelios, pero robustecen nuestra fe, estimulan nuestro amor y fortalecen nuestra esperanza». (Del Prólogo, Cardenal Antonio Cañizares Llovera).

- Puedes leerlo gratis aquí (están todos los libros, éste es el tomo 11).

- Puedes adquirirlo haciendo clic aquí

La Pasión de Cristo, película de 2004

Hemos utilizado imágenes de la aclamada película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, porque para rodarla no sólo se basó en los evangelios sino que también aparece en el film gran cantidad de visiones de Ana Catalina, razón por la que las imágenes calzan con el relato de la beata.

Según la fe católica, el film retrata la pasión de Cristo casi tal cual como sucedió. Por esa razón las imágenes son realmente crudas, lo cual fue motivo de crítica entre algunos grupos de espectadores que tildaron el film como demasiado violento e incluso antisemita. Sin embargo, no sólo muestra a ciertos judíos como antagonistas sino también a los soldados romanos. Todos esos detalles son fieles a la Biblia y a las descripciones que dio la beata Ana Catalina.

Fuentes: